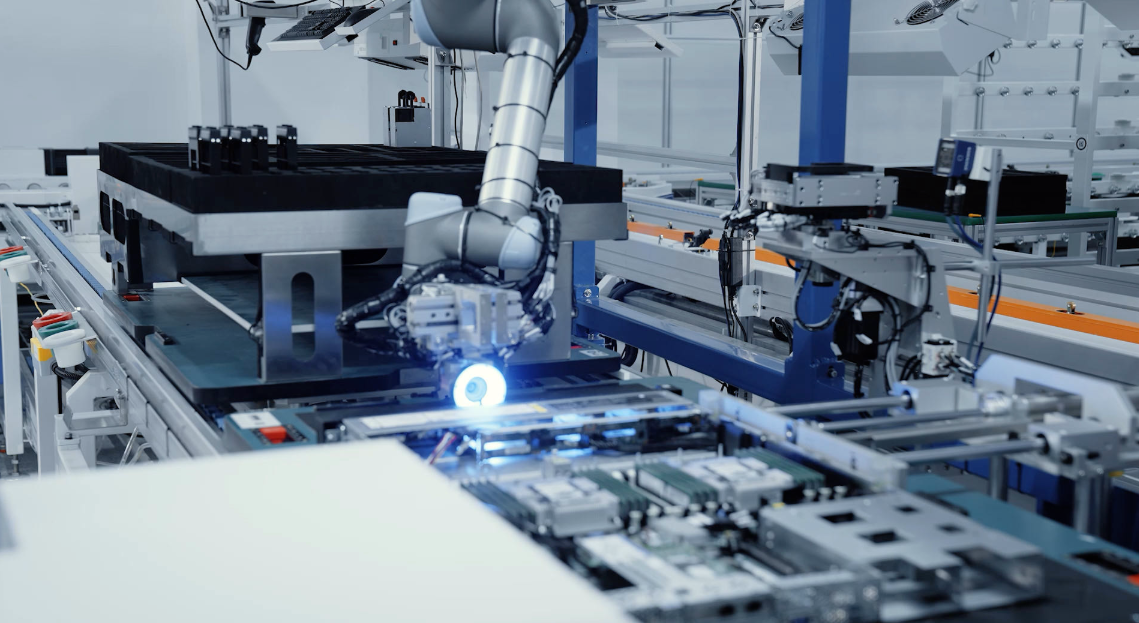

9月4日,国家工信部与市场监管总局联合正式发布《电子信息制造业2025–2026年稳增长行动方案》。 文件明确:要加大对CPU、高性能AI服务器等关键设备的攻关,并推动AI芯片与大模型适应性测试,同时提出到 2026年服务器产业规模目标及一系列产业配套举措。

为什么重要?

这是从国家层面把“AI算力国产化、软硬件协同、适配验证”,上升为制造业产业政策。

对制造业来说,意味着什么?

这份文件说明,国家政策不仅鼓励AI芯片与服务器的技术攻关,也会配套建立测试与认证体系,推动行业标准化、示范项目与配套基础设施建设。

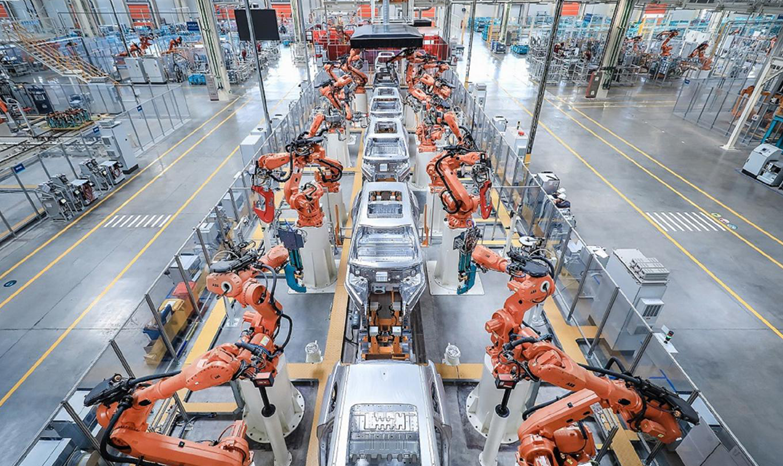

对于那些尚未把“AI算力”视为生产要素的制造业企业,这既是挑战也是窗口期:先行者将获得被政策支持、拿到示范订单,以及更快实现产线智能化的先机。

把AI算力纳入制造业生产规划,不只是买几台服务器那么简单——它意味着你可以优先获得政府的测试资源、认证通道和产业补贴,有机会被选为示范项目的优先对象,从而更早拿到示范订单、吸引上下游合作伙伴优先配合并增强市场信任。

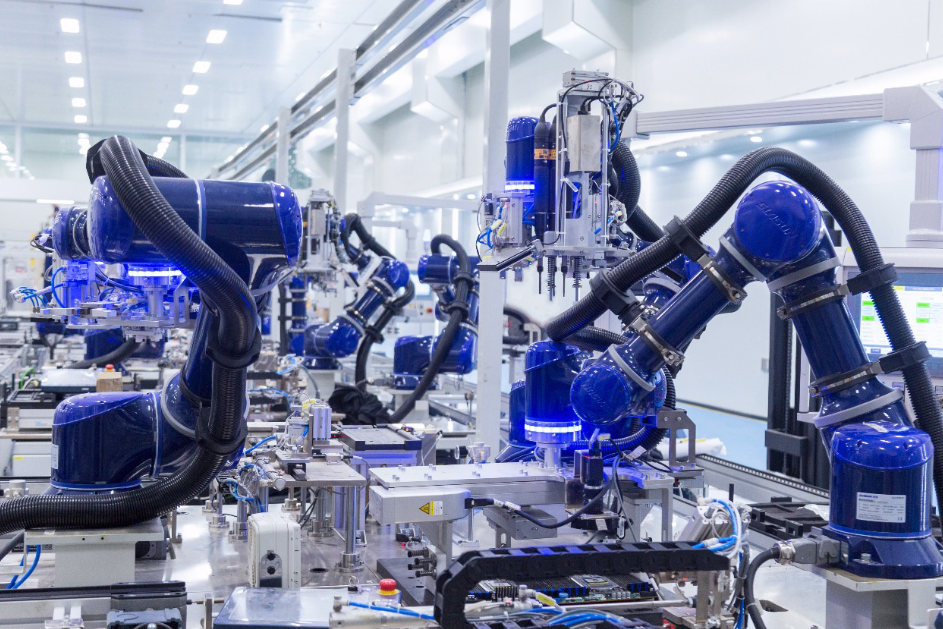

更重要的是,经过端到端适配验证并稳定运行的AI算力,会把你的产线从“能跑一次AI功能”升级为“能持续用AI提升良率、缩短停机时间、优化能耗并快速响应客户定制需求”的长期能力。 这类能力一旦形成,就成为后来者短期内难以复制的技术与运营壁垒。

要把这波政策红利变成实实在在的收益,建议制造业企业采取明确的短中期步骤:

- 在1个月内完成机房、电力与网络承载评估并制定分期改造计划

- 在3个月内推进1–2个小规模试点并用KPI(如良率提升百分比、计划外停机小时数减少、能耗下降量)量化效果

- 同时与AI服务商建立联合测试与运维协议,将适配测试结果写入采购合同与验收标准

做好这些准备后,政策带来的测试资源、认证通道和资金支持就能被直接转化为更快的产线智能化、更多的示范订单以及更稳固的市场竞争力。

对制造业的行业启示

基于以上政策与AI技术逻辑,对制造业有几条清晰且可执行的行业启示:

第一,把“AI算力”写进预算里。

高性能AI服务器不是一台电脑那么简单,它需要更多电力、更好的冷却和更宽的网络。如果不提前准备好机房和电力,买了设备也可能无法稳定运行。建议把机房改造、能耗评估和分期购置算力列入年度资本预算,并提前跟当地供电或能源部门沟通配套方案。

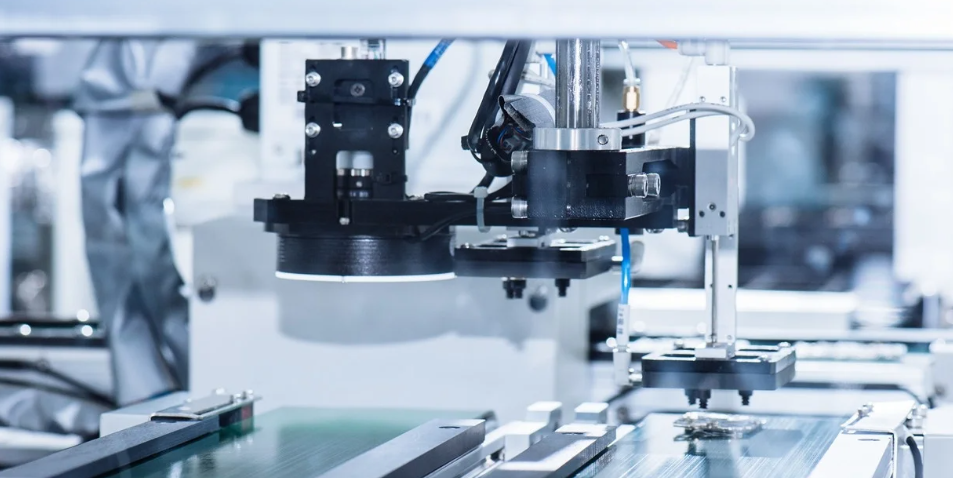

第二,把“AI适配测试”变成采购必做项。

别只看供应商给的跑分表,要求供应商提供端到端适配测试报告——从芯片到模型再到现场部署都要验证。合同里应写清验收标准、性能KPI和违约责任,保证设备交付后能真正跑得稳、用得久。

第三,先做AI小试点,再决定大规模改造。

一次性全面改造风险大、成本高。先挑一个或两个“见效快”的场景试点,比如预测性维修、机器视觉质检或能耗优化,跑1-3个月看数据(良率、停机小时、节能量),用实际ROI说话,成功再复制推广。

第四,现在开始调研AI服务商。

政策会推动国产AI算力发展,但不同厂商成熟度不一。优先认证2–3家供应商做备选,并把第三方或地方检测机构纳入评估流程,出现问题时能马上切换,降低单一供应商带来的风险。

第五,推荐给制造业的AI落地试点:

- 预测性维修:选一条关键产线,目标把计划外停机减少约30%,回收期控制在6个月内

- 视觉质检示范:用机器视觉提升检验准确率15%,人工检验量下降约25%

- 机房及能耗优化:先上两台服务器做基线优化,目标把PUE降0.1,把年化能耗节约直接算进成本

制造业企业:即刻行动紧跟国家政策

国家政策窗口已经打开,但真正能从中获利的,是能先把AI“用稳”的制造业企业。

想把AI变成能看得见的产能增长与成本节省? 即刻扫码添加企业微信,联系我们,和您聊聊制造业AI转型升级的详细落地,免费体验制造业AI:

也可以留下您的需求,资深专家将与您一对一联系。