10月15日零点,亚马逊平台如期启动了2025-2026年度旺季配送费调整机制。这个时间节点对于深度理解亚马逊平台的运营模式的卖家来说,既是挑战也是机会。根据亚马逊8月发布的官方通知,配送费调整将持续到2026年1月14日,覆盖黑色星期五、网络星期一和整个圣诞购物季。值得关注的是,今年亚马逊选择将费率维持在与2024年相同的水平,这在物流行业普遍涨价的背景下显得相对克制,但对卖家而言,真正的考验不在于费率本身,而在于如何在既定规则下优化运营效率。

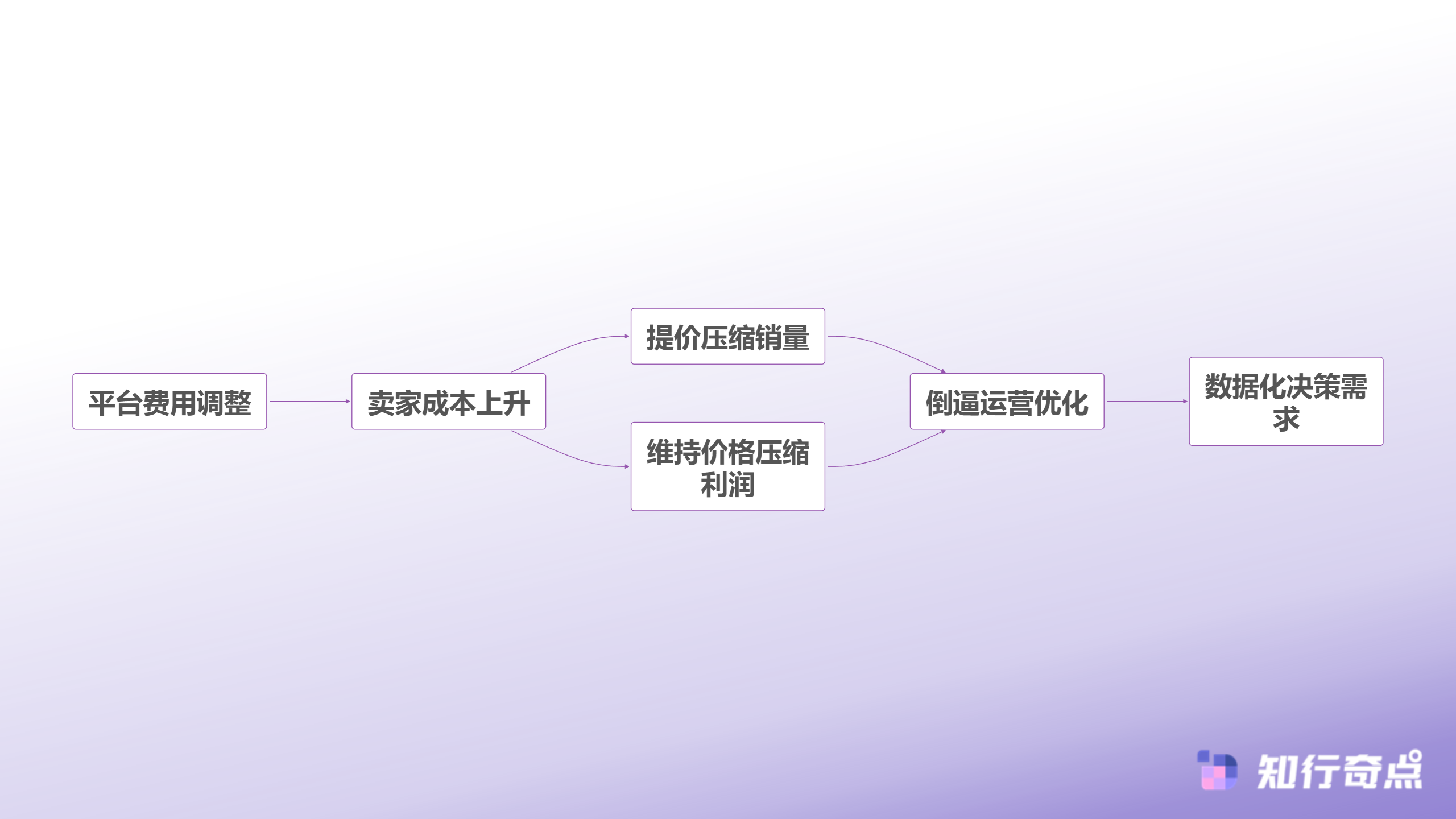

从平台公布的费率来看,小型标准件的配送费增加0.20美元,大型标准件增加0.30美元,超大件商品的涨幅达到1.00美元。更值得警惕的是仓储费用的同步上涨——标准尺寸商品从平时的每立方英尺0.78美元涨到2.40美元,超大尺寸从0.53美元涨到1.40美元,涨幅接近三倍。这个数字背后隐藏着一个关键的运营逻辑:亚马逊平台的运营模式本质上是通过季节性的成本传导机制,迫使卖家在旺季前完成运营效率的自我优化。

这种成本压力的传导在实际数据中体现得更为直观。一个日均出单500件的中型店铺,仅配送费一项,整个旺季就要多支出接近3万美元。如果再算上仓储费的上涨和可能的库存积压,总成本压力可能超过5万美元。但问题的关键不在于成本上涨的绝对值,而在于这种成本波动对利润率的侵蚀速度。根据行业数据,健康的亚马逊卖家利润率通常维持在15-25%之间,而旺季成本上涨可能直接将利润率压缩3-5个百分点。对于原本就处于利润率临界线的卖家,这意味着可能从微利滑向亏损。

亚马逊CEO安迪·贾西在2025年7月的财报电话会议上提到了一个关键信息:公司在第二季度降低了单位服务成本,提高了从配送中心到客户手中的直达率。这些效率提升让亚马逊能够在今年维持去年的费率水平。但这个信息透露出亚马逊平台的运营模式更深层的逻辑——平台通过技术和数据优化提升了自身的运营效率,而卖家如果无法同步提升效率,就会在竞争中处于劣势。这不是单纯的成本问题,而是效率竞赛的问题。

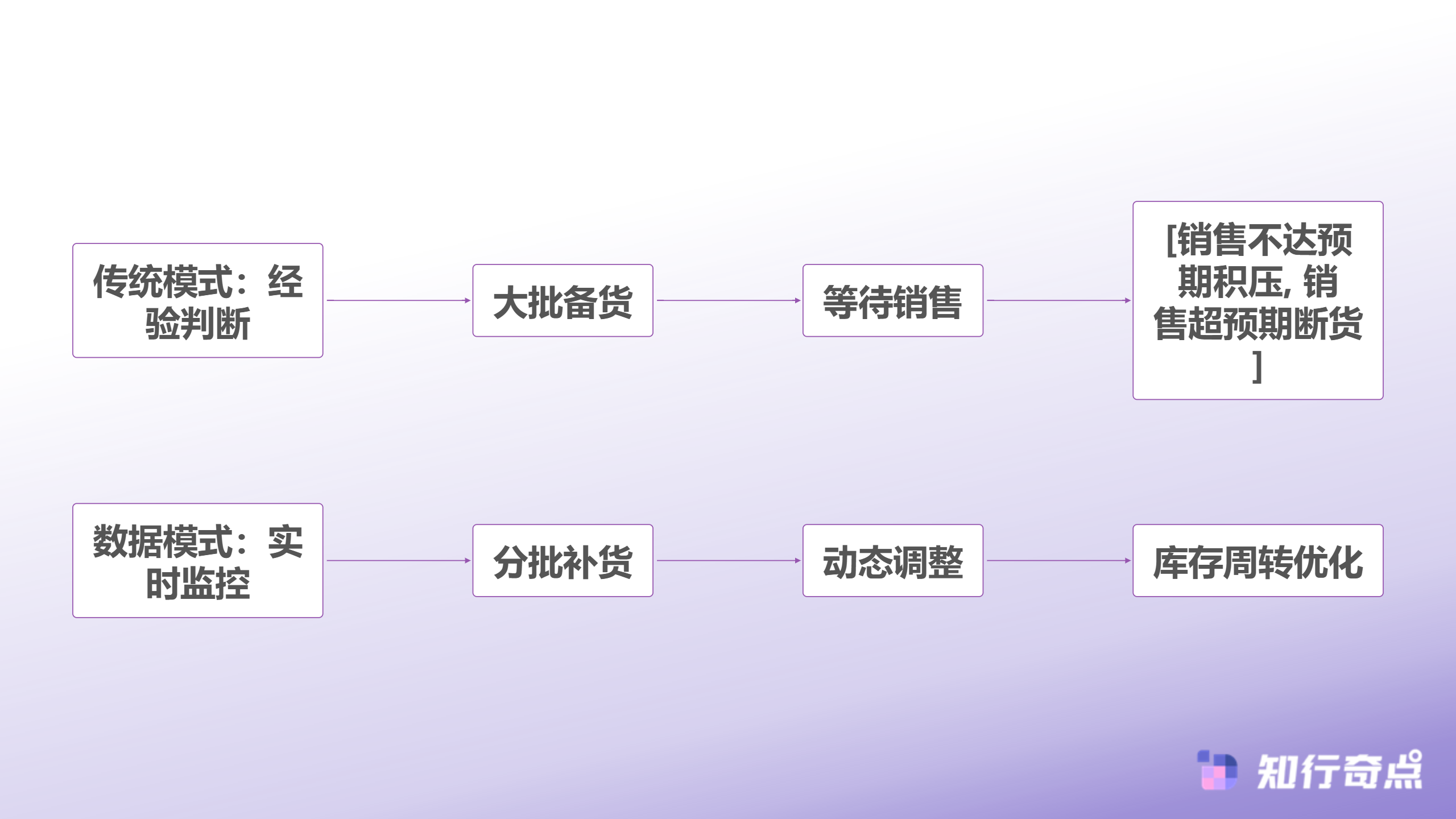

在这种背景下,传统的粗放式运营方式开始暴露出明显的短板。很多卖家习惯于根据经验判断库存需求,在旺季前两个月大量备货,然后等待销售高峰的到来。但这种模式在2025年面临着三重风险:首先是仓储成本的大幅上涨让囤货的成本结构变得不经济;其次是市场需求的不确定性增加,黑五、网一的流量波动越来越难以预测;第三是竞争对手如果采用更灵活的补货策略,可能在关键节点抢占流量。

更深层的问题在于对亚马逊平台的运营模式中成本结构的理解。配送费不只看重量和尺寸,还和包装尺寸、产品分类密切相关。同样重量的商品,如果能优化包装让体积缩小一个档位,配送费就能降低一档。这里面有一个行业内很少被明说的隐性知识:亚马逊的尺寸档位划分存在临界点效应。比如一个商品如果尺寸是18.1x14.1x8.1英寸,会被归类为大件商品;但如果能通过包装优化将尺寸控制在18x14x8英寸以内,就能降一档,配送费可能节省30-40%。这种临界点优化需要对自己所有SKU的物理属性有精确的数据掌握,而不是模糊的印象。

实际情况是,很多卖家连自己有多少个活跃SKU都说不清楚,更别提逐一分析每个SKU的成本结构了。一个中等规模的亚马逊卖家,旺季在售SKU通常在50-200个之间,如果每个SKU都要手工分析包装尺寸、配送费档位、库存余量、日均销量、广告转化率等维度,一个运营人员可能需要三天才能完成一轮全面审查。而旺季的市场变化是按小时计的,等分析完成,竞品可能已经调整了三次价格。

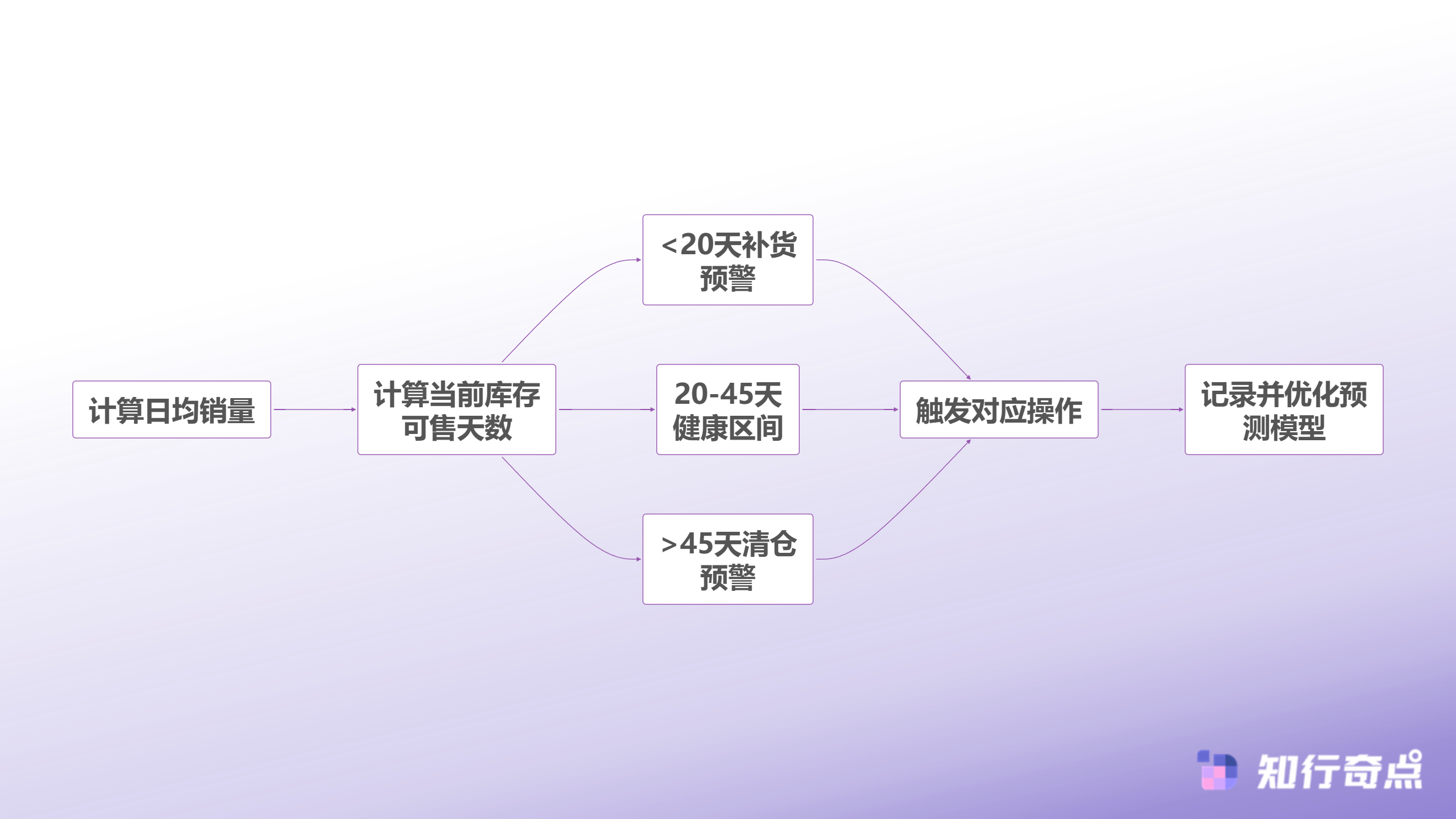

针对这个痛点,市场上出现了一批专注于数据化运营的服务商。以知行奇点、船长BI、卖家精灵等为代表的运营工具,核心逻辑都是将重复性的数据采集和分析工作自动化。但工具本身不是目的,真正的价值在于理解亚马逊平台的运营模式背后的数据逻辑。比如库存周转率这个指标,很多卖家知道它很重要,但不清楚具体应该维持在什么水平。行业数据显示,健康的库存周转率应该在30-45天之间,低于30天说明备货不足可能导致断货,高于45天说明资金占用过多且面临更高的仓储成本风险。

定价策略是另一个被严重低估的运营环节。传统的成本加成定价法——算出成本后加上目标利润率就是售价——在旺季竞争环境下经常失效。真正有效的是动态定价,但这需要回答三个问题:第一,竞品的价格区间是什么,自己的价格在区间的什么位置;第二,当前的转化率是多少,如果降价1美元转化率能提升多少;第三,库存压力有多大,是否需要通过价格手段加速周转。这三个问题如果每天手工处理,一个运营人员可能只能覆盖10-15个SKU。但如果借助工具实现自动监控和预警,同样的人力可以管理50-100个SKU。

这里需要澄清一个常见的认知误区:数据化运营不是用工具替代人,而是让人从低价值的重复劳动中解放出来,去做更需要判断力的决策。比如是否要针对黑五推出新的产品组合,是否要调整供应链的交付周期,是否要重新谈判物流商的费率,这些决策需要对市场、产品、供应链的综合理解,工具无法代劳。但如果连基础的数据监控都要耗费大量人力,就没有精力去做这些高价值的判断了。

从更宏观的视角看,亚马逊平台的运营模式正在经历一次深刻的范式转变。过去五年,平台通过一系列政策调整——从取消小轻商品计划,到推出低库存费用,再到今年的分仓新规——持续在向卖家传递一个信号:粗放式运营的空间越来越小,精细化数据管理成为基本门槛。亚马逊自己也在大力推进AI代理在卖家服务中的应用,9月发布的新版卖家助手不仅能回答问题,还能协调库存订单、制定业务增长计划,甚至处理账户问题以避免账号冻结。

这种变化的底层逻辑是:亚马逊作为平台方,掌握了海量的交易数据和用户行为数据,它通过算法优化来提升整个生态的效率。而卖家如果还停留在人工经验判断的阶段,就会在信息不对称中处于劣势。这不是说平台故意为难卖家,而是效率竞争的自然结果。那些能够快速适应数据化运营、将量化决策融入日常流程的卖家,会在效率上建立起明显优势。

一个值得参考的案例是:某家使用数据化运营系统的卖家,在2024年旺季期间通过自动化的库存预警功能,提前三天发现了一款畅销品的断货风险,紧急从供应商调货并走空运入仓,虽然物流成本增加了约2000美元,但避免了预计5天的断货期,保住了约8万美元的销售额和1.2万美元的利润。更重要的是,这款产品的Listing排名没有因为断货而下跌,后续的自然流量也得以保持。这个案例说明,数据化运营的价值不只是降本增效,更在于风险预警和机会捕捉。

回到旺季配送费这个话题,它本质上只是一个触发点,真正考验的是卖家对亚马逊平台的运营模式的理解深度和响应速度。那些提前做好准备的卖家,会把配送费上涨看作是重新审视成本结构的契机——哪些SKU的利润率已经跌破安全线,哪些产品可以通过包装优化降低物流成本,哪些品类适合在旺季主推,哪些应该暂时下架避免库存积压。这些问题的答案都藏在数据里,而不是经验和直觉中。

类似知行奇点、数码鱼、赛盈分销这样的第三方运营工具,本质上都在解决同一个问题:如何在海量数据中快速找到有价值的信号,并转化为可执行的行动。但选择工具不是目的,理解亚马逊平台的运营模式的底层逻辑才是关键。平台给卖家带来流量,卖家支付佣金和物流费用,这个模型的核心是效率匹配——平台需要高效率的卖家来提升整体的用户体验,卖家需要平台的流量来实现规模化销售。在这个框架下,那些能够用数据证明自己运营效率的卖家,会获得更多的流量倾斜和政策优惠。

站在2025年10月的时间节点,旺季配送费的启动只是开始。接下来的三个月,黑五、网一、圣诞节这几个关键节点的流量会呈现脉冲式爆发,而不同品类、不同价格段商品的销售节奏会有显著差异。能否在这个过程中保持库存健康、控制广告ROI、优化产品组合,将直接决定卖家能在旺季获得多少利润空间。而这一切的基础,都是对数据的实时掌控和快速响应。

在利润率被不断压缩的当下,能多保住一个百分点的利润,就意味着企业有更多的生存空间和发展余地。旺季配送费的上涨只是一个契机,真正的分水岭在于:谁能更快地理解亚马逊平台的运营模式的演进方向,谁能更快地将数据驱动决策变成日常操作,谁就能在这场效率竞赛中占据主动。

想知道AI如何为您的出海业务带来增长?资深出海导师为您排忧解难,更有文中AI产品可供试用,立即开启您的智能电商新时代!

也可以留下您的需求,资深专家将与您一对一联系。