今年上半年,美国正式取消对价值低于800美元中国商品的”最低限度”关税豁免政策,叠加此前征收的关税,部分商品面临高达54%的综合税率。这一政策变化让深圳一位经营Temu五年的供应商意识到,他过去依赖的temu选品助手推荐的高销量商品,算上新增关税后利润直接腰斩。虽然该政策在执行过程中因包裹积压出现反复,但政策的不确定性本身已经充分暴露了跨境电商面临的生存压力。

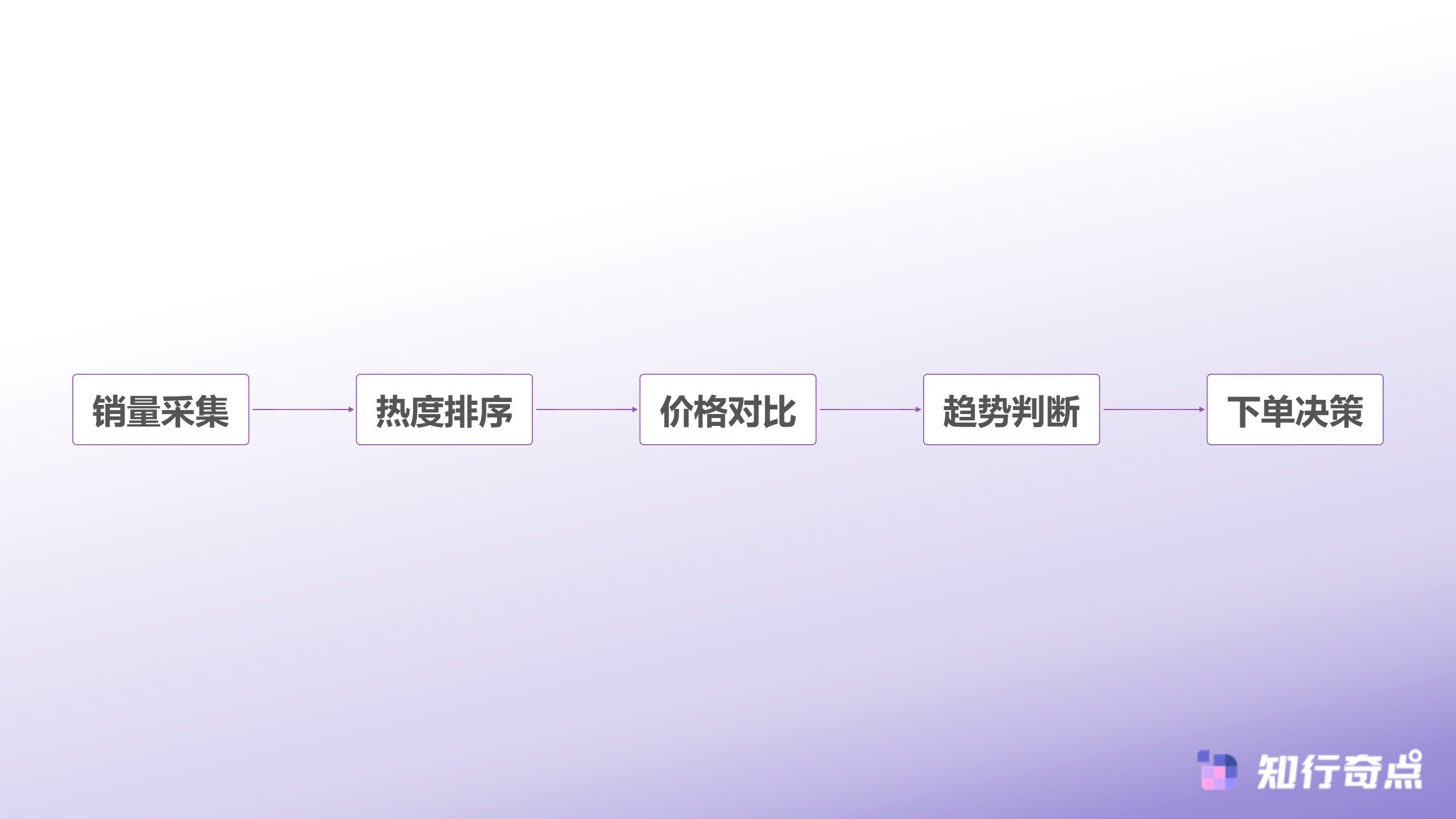

这种现象在整个行业迅速蔓延。传统temu选品助手的核心逻辑一直很清晰:抓取平台销量数据、分析搜索热度、追踪竞品动态、预测趋势周期。商家跟着数据走,选那些销量曲线向上、竞争相对温和的品类,基本不会踩大坑。但现在的问题在于,销量再高的品类,如果落地成本算不清楚,就可能成为利润陷阱。中信证券5月的研报数据显示,以终端售价40美元的Temu商品为例,关税政策变动让其与亚马逊的价格差由40%收窄至27%,原本的价格优势正在被快速侵蚀。更关键的是,彭博社监测的数据显示,4月底Temu在美国的销售额较政策公布前下降了17%。

从供应链经济学的角度看,关税政策的冲击本质上是将外部不确定性内化为选品决策的核心变量。过去商家关注的是”这个品能不能卖爆”,现在必须同时回答”这个品在新政策环境下的实际利润空间在哪个区间”。这意味着temu选品助手需要在原有的市场需求数据维度之外,构建一套完整的成本测算体系,而这套体系的核心在于将政策风险量化为可计算的成本参数。

行业内部流传的一个隐性认知是:**当外部政策环境从”相对稳定”切换到”高频波动”时,选品工具的价值不再体现在”预测什么会爆”,而是体现在”计算什么还能做”。**这个转变看似简单,实则要求工具底层逻辑的彻底重构。具体来说,至少有三个数据维度从”可选项”变成了”必选项”。

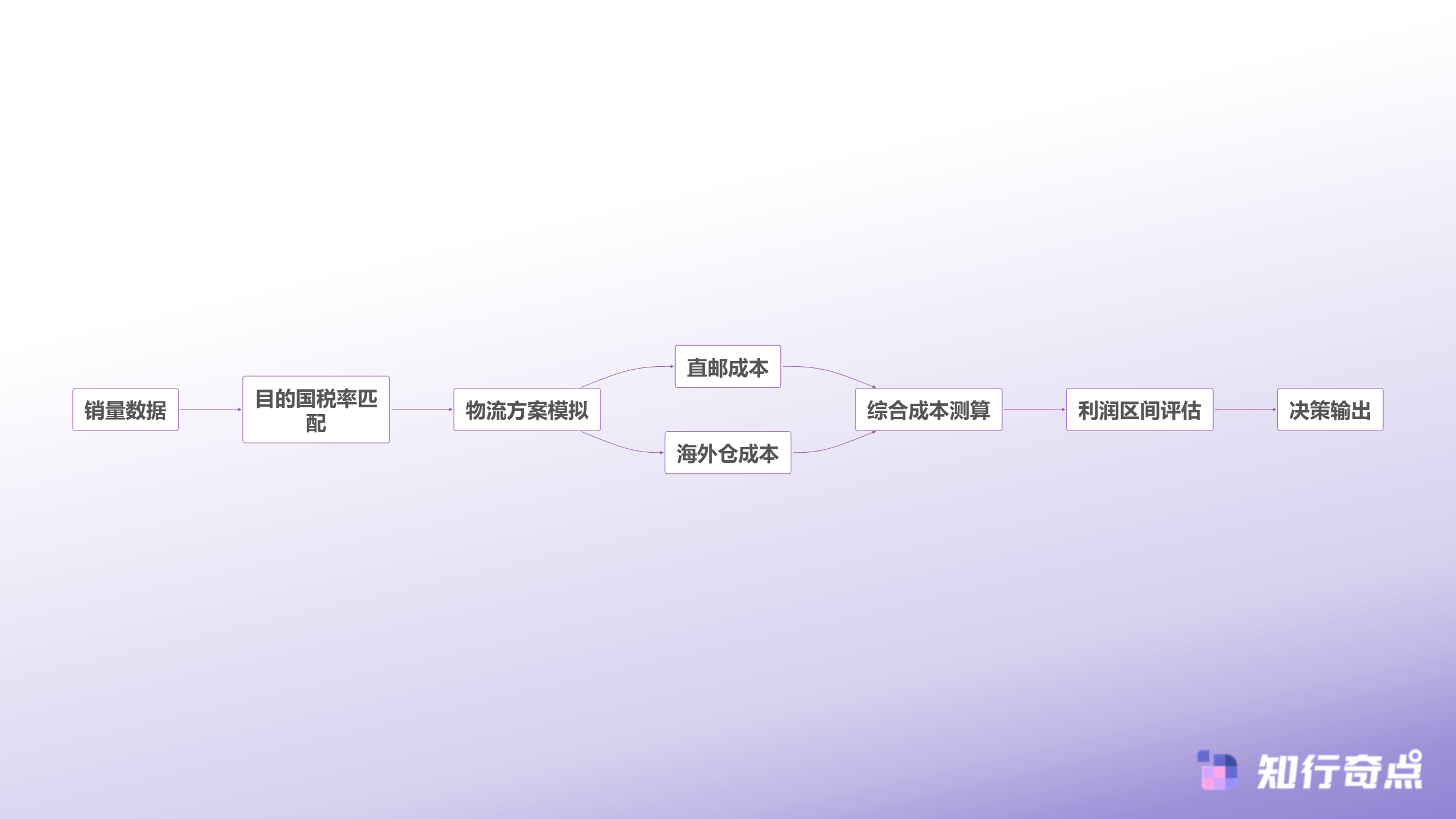

第一是目的国税率的精准映射能力。不同国家对不同品类的关税政策存在显著差异,同一款商品销往美国、欧盟、澳洲,实际税负可能完全不同。根据美国海关与边境保护局公布的数据,2024年约有13.6亿件包裹通过小额免税政策进入美国,而政策调整后,这些包裹全部需要缴纳关税。传统temu选品助手只会告诉商家”这个品类全平台日均销量3000件”,但不会告诉商家”这个品类在哪个市场的综合税负最低”。现在的选品逻辑需要从’全球视角看销量’转向’分市场视角看净利’,这要求工具能够实时同步多国海关税则数据库,并将税率差异转化为可视化的利润对比。

以知行奇点、店小秘、马帮ERP等企业为例,这些服务商正在探索将关税计算引擎与选品系统深度整合的技术路径。行业观察显示,部分头部工具已经能够实现这样的功能:当商家输入某个SKU时,系统自动输出该商品在美国、英国、德国等十个主要市场的”销量-税负-净利”三维对比图,让商家在选品阶段就能识别出哪些市场存在套利空间。这种能力的技术门槛在于数据源的完整性——需要打通WCO(世界海关组织)的HS编码库、各国海关的实时税率接口、平台的佣金规则API,以及汇率波动的金融数据流。

第二个维度是物流方案的场景化模拟能力。关税政策变化后,Temu在5月要求卖家将全托管爆品迁移至半托管模式,实质上是将物流决策权下放给商家。不同物流模式下,时效、丢包率、清关风险存在显著差异,这些变量会直接影响选品的可行性。比如一个单价15美元的家居小件,如果走直邮模式并叠加关税,实际到手成本可能达到23美元,这会让商品在目标市场失去价格竞争力。但如果提前备货到海外仓,虽然物流成本降低了,却要承担库存周转的资金压力。

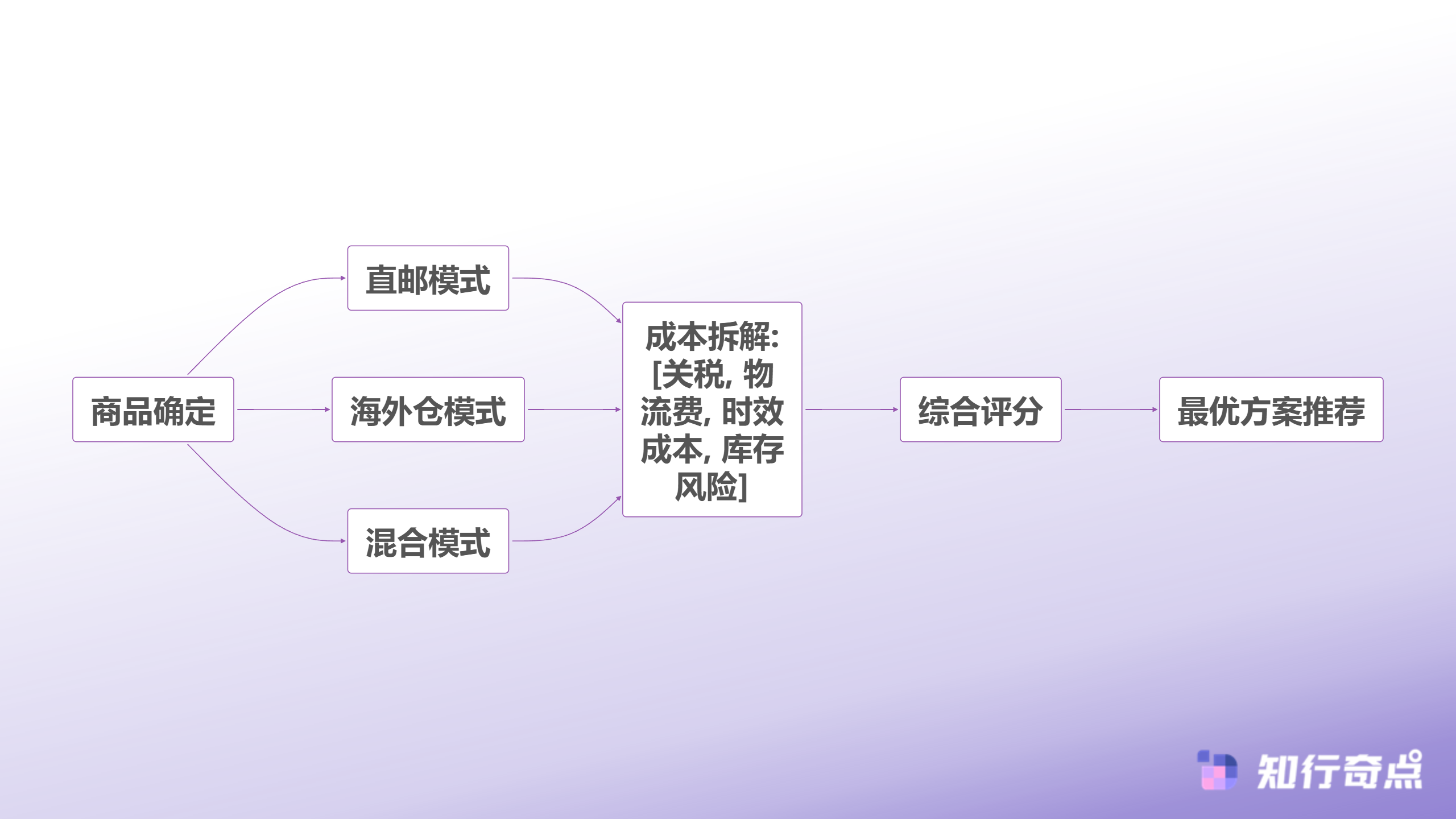

中信建投5月的行业报告指出,关税新政导致低值免税小包占比从80%以上骤降,对中美跨境电商量影响超过90%。这个数据背后隐藏的行业知识是:当直邮模式的成本优势消失后,选品工具必须具备’逆向测算’能力——不是先选品再找物流方案,而是根据不同物流方案的成本结构,反向筛选出适配的品类。例如,海外仓模式更适合高复购、低退货率的标品;直邮模式在关税环境下只适合高客单价、高毛利的非标品。知行奇点的产品团队透露,他们正在开发的算法能够根据商家的资金规模、风险偏好、目标市场,自动推荐最优的”品类-物流”组合方案。

第三个维度是库存周转效率的量化评估体系。政策不确定性导致商家不敢大量备货,小批量测试成为常态。AMZ123的数据显示,2025年上半年超过60%的Temu卖家开始尝试半托管模式,这意味着他们需要自行承担库存风险。在这种环境下,temu选品助手不能只推荐’大爆品’,更要能识别那些’小而稳’的长尾商品——它们可能单日销量不高,但复购率稳定、退货率低、不受季节波动影响。在资金周转变紧的环境下,这类商品反而更安全。

行业内部对这个维度有一个隐性共识:在高关税环境下,选品的核心不是追求单品爆发力,而是追求组合的资金效率。一个优秀的temu选品助手应该能够帮商家计算这样的问题:如果有10万元资金,是集中投入5个高销量品做爆款,还是分散投入20个中等销量品做组合?每种策略下的预期回报率、最大回撤、资金周转次数分别是多少?领星ERP的数据产品负责人在一次行业交流中提到,他们通过分析数千个商家的实际经营数据发现,在关税环境下,采用”哑铃型选品策略”(20%资金投高风险高回报品,80%资金投稳定周转品)的商家,其年化资金效率比”全押爆品”的商家高出35%。

更深层的变化在于,temu选品助手的角色定位正在从”数据展示器”升级为”决策模拟器”。以前工具只需要告诉商家”数据是什么”,现在还要帮商家回答”如果我这样做会怎样”。这意味着工具需要具备场景化压力测试能力——输入供应链成本、目标市场、物流方案,工具自动模拟该商品在不同政策情景下的利润表现。例如,如果美国再次调整关税税率到70%,当前选定的20个SKU中,有多少个会从盈利转为亏损?如果提前将这些SKU的库存转移到欧洲海外仓,需要增加多少物流成本?知行奇点正在尝试将这种场景模拟能力产品化,通过接入实时政策监测系统,在政策变动的24小时内自动为商家生成风险评估报告。

实际操作中,已经有供应商开始自建这套测算体系。他们将采购价、运费、平台佣金、关税税率制作成Excel表格,每次选品前手动计算一遍。但这种方式的问题在于:第一,效率极低,一位广州的Temu半托管卖家表示,他每周需要花10小时更新表格;第二,无法实现动态追踪,一旦政策或平台规则变更,整个表格需要推倒重建;第三,手工测算很难覆盖足够多的SKU,商家只能凭经验筛选部分品类计算,可能错过真正的机会品。

这就是为什么现在的temu选品助手需要从工具层面完成升级。技术实现上看,这需要打通至少五类数据源:海关税则数据库、物流商实时报价系统、平台规则变更监测、汇率波动曲线、商家自有ERP的成本数据。只有将这些异构数据整合到统一的决策引擎中,才能让选品从”凭经验看销量”转变为”用算法控风险”。店小秘的技术团队透露,他们正在与多家物流服务商建立API对接,目标是让商家在选品界面就能实时查看不同物流方案的报价和时效承诺。马帮ERP的数据显示,同一商品在不同物流模式下,最终利润率可能相差15-25个百分点。

当然,数据维度的增加也带来新的挑战。过度复杂的工具可能让商家陷入”分析瘫痪”,毕竟大多数卖家不是供应链专家,他们需要的是简单直接的结论。真正有价值的temu选品助手,应该将复杂的计算逻辑封装在后台,前端只呈现关键决策要素——这个品推不推荐、预期利润区间、主要风险点、应对建议。行业内部有一个产品设计共识:好的工具应该”降低决策门槛而不是增加认知负担”。知行奇点在产品设计中采用了”信号灯”逻辑:绿灯表示该品类在当前政策环境下利润空间充足且风险可控;黄灯表示需要商家调整供应链方案或密切关注政策动向;红灯则建议放弃,因为即使做成爆款也很难覆盖成本。

从行业演进的角度看,这轮政策冲击可能会加速整个赛道的分化。根据雨果跨境的调查数据,2025年上半年有超过40%的商家表示正在更换或考虑更换选品工具,核心原因是现有工具无法应对关税政策带来的成本测算需求。那些能够快速适应新环境、及时调整数据模型的工具会获得更多商家信任,而停留在传统销量分析逻辑的产品会逐渐失去竞争力。对于商家来说,选择什么样的temu选品助手,本质上是在选择一种应对不确定性的能力。

Temu在5月推出的Y2模式,允许卖家自行选择物流公司从中国直邮至美国,这种灵活的模式调整实际上对选品工具提出了更高要求——工具不仅要能计算海外仓模式的成本结构,还要能对比直邮模式在不同关税情景下的盈利空间,帮商家找到最优组合方案。积加ERP的后台数据显示,同一商品在不同物流模式下,最终到手利润率的波动范围可达20个百分点,而这种差异往往决定了商家是微利还是亏损。

这场由政策引发的工具迭代,最终会让整个跨境电商选品变得更加理性和精细。过去那种’跟风爆品赚快钱’的模式正在失效,取而代之的是基于完整成本结构的精细化运营。电商分析机构pdPlus的CEO指出,Temu和Shein正在加速引入美国本地卖家,以规避关税影响。这意味着商家不仅要关注产品的市场需求,还要考虑供应链的地理布局优化,而这些复杂因素都需要temu选品助手来协助梳理和决策。

在这个转型过程中,那些能够提供全链路数据支持、帮助商家穿越政策周期的工具,将成为真正不可或缺的基础设施。知行奇点、店小秘、领星ERP、积加ERP等企业之间的竞争,已经从单纯的功能比拼转向了数据整合能力和算法精度的较量。谁能更快地接入更全面的数据源,谁能更准确地预测政策变化对不同品类的影响路径,谁就能在这场工具升级的浪潮中占据先机。而对于广大跨境商家来说,选择一款真正能够适应新环境的temu选品助手,不仅关系到当下的盈利能力,更关系到在未来更加复杂的国际贸易环境中的生存能力。

想知道AI如何为您的出海业务带来增长?资深出海导师为您排忧解难,更有文中AI产品可供试用,立即开启您的智能电商新时代!

也可以留下您的需求,资深专家将与您一对一联系。