最近,一位做环保餐具的独立站创始人在社群里分享了一段经历。她花了三个月时间开发了一款竹纤维便当盒,主打”零塑料”概念,产品上线后转化率却惨淡得让人怀疑人生。直到她把Temu当作选品助手使用,搜索同类产品时才发现,那些月销过万的便当盒描述里,反复出现的不是”环保”,而是”leak-proof”(防漏)和”microwave-safe”(可微波)。用户评论区更是充斥着”带去公司加热很方便”、“午餐不会洒在包里”这类实用主义表达。她恍然大悟:自己一直在用创始人视角自说自话,而真实的消费者需求早就明明白白写在了别人的产品页面上。

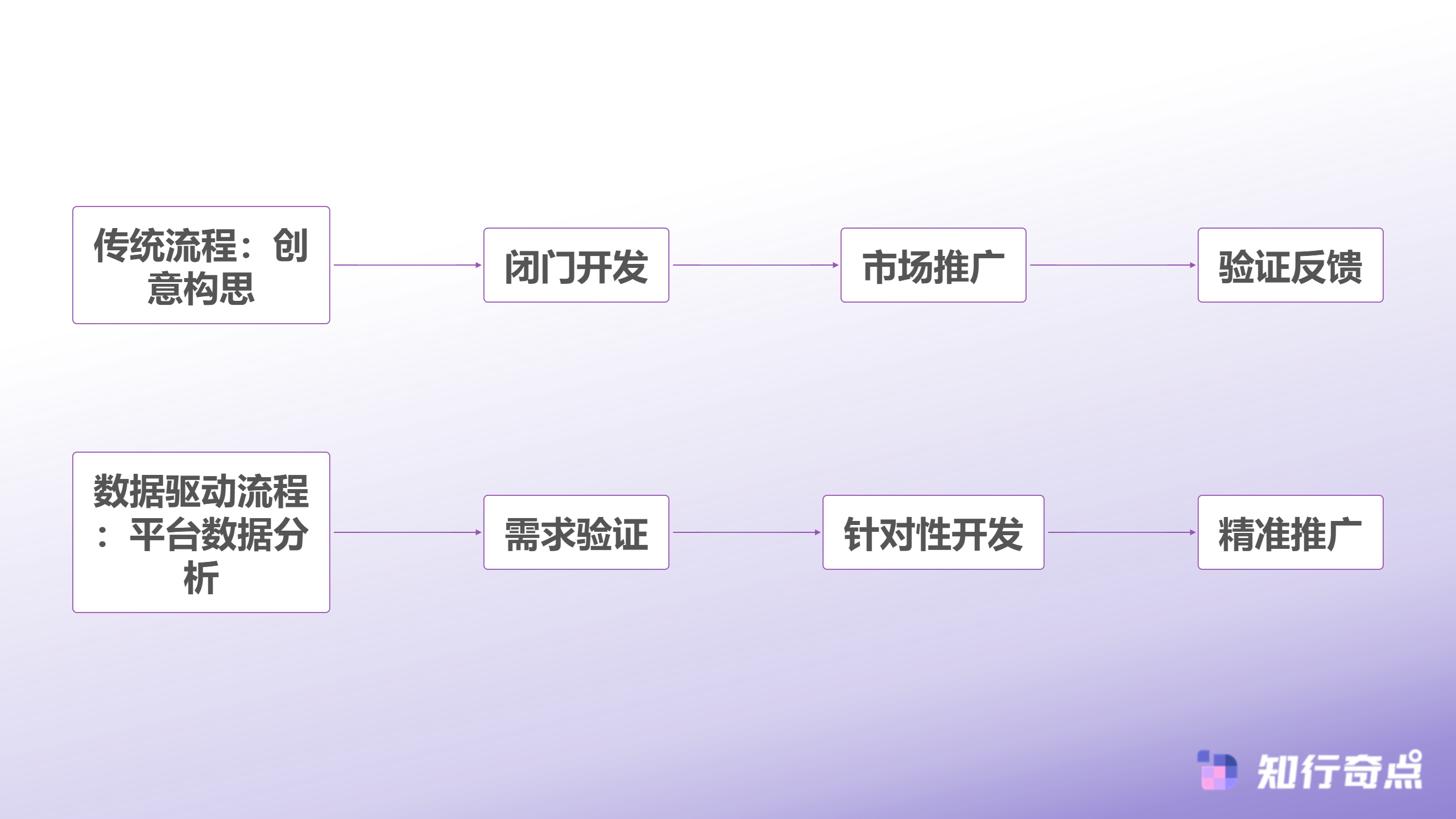

这个故事揭示了独立站品牌最容易踩的坑:过度沉浸在品牌理念中,却忽略了市场最真实的声音。很多DTC创始人都有类似困惑,投入大量成本做用户调研、焦点小组访谈,但往往因为样本量小、问卷设计偏差,得出的结论与市场实际需求存在偏差。而将Temu作为选品助手工具使用,尽管该平台在2025年5月其美国日活用户相比3月下降了52%,面临政治压力和合规审查,但其海量SKU和价格敏感度特征,仍然使其成为一个巨大的”需求试验场”——那些能在这里跑出销量的产品,一定是击中了某些真实痛点的。

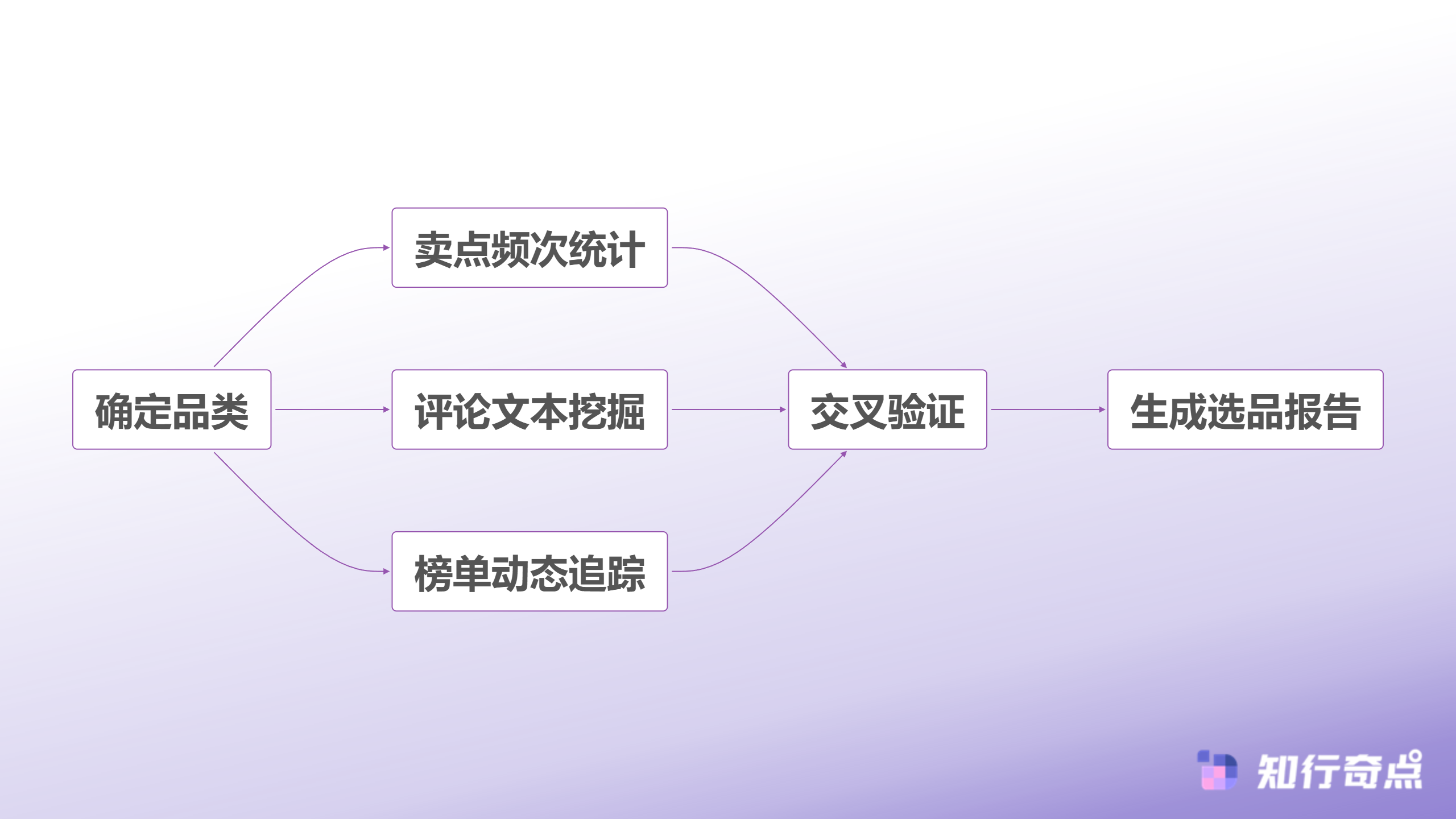

从商业逻辑上看,把Temu当作选品助手的核心价值在于三个维度的数据提取。第一层是显性卖点验证。当你在平台搜索某个品类时,排名靠前的商品标题和五点描述里,高频出现的形容词往往就是该品类的核心竞争要素。这里有个不为人知的技巧:用浏览器隐身模式搜索,避免算法基于你的历史行为推荐偏差结果。比如搜索”yoga mat”,你会发现”non-slip”(防滑)、“extra thick”(加厚)、“easy to clean”(易清洁)这三个词几乎是标配。更进一步的分析方法是:记录前50个产品中每个卖点的出现频次,绘制成权重图,那些出现率超过60%的特征就是品类的”入场券”,而出现率在20%-40%之间的特征往往是差异化空间。

第二层价值藏在用户评论和Q&A区域的文本挖掘中。这些非结构化文本里,包含着大量未被满足的细分需求。专业的做法是建立一个”痛点词库”:将高频差评中的关键词提取出来,按照”功能缺陷”、“使用不便”、“耐用性问题”、“尺寸不适配”等维度分类。有个做宠物用品的团队就是用这个方法,发现Temu上某款猫砂盆虽然销量不错,但评论里反复有人抱怨”猫砂总是带出来弄得满地都是”。他们由此洞察到一个改进方向:在盆边增加凹槽设计拦截猫爪上的砂粒,这个微创新后来成了独立站产品的差异化卖点,转化率提升了40%。传统的市场调研很难捕捉到这种具体而微的使用场景痛点,但真实用户的差评就像一份免费的产品改进清单。

第三层是动态趋势监测的数据采集技巧。将Temu选品助手与Google Trends结合使用时,有个黄金法则:当Temu某品类的新品上架速度在两周内增长超过30%,且Google Trends显示搜索量同步上涨,这个信号的可靠性会比单一数据源高3倍以上。虽然2025年Stanley保温杯的热度已从2023年的巅峰期回落,Owala等竞品正在崛起,但这种市场信号的快速反映特性依然有效。对于独立站品牌来说,这种信号比单纯的搜索兴趣更具可操作性,因为它直接关联着购买行为。

但现实问题是,人工监测这些数据的效率太低。一个品类可能有上百个相关产品,要逐一分析卖点关键词、提取评论痛点、追踪榜单波动,耗费的时间成本远超大多数小团队的承受能力。这时候系统化的工具就显得尤为重要。比如知行奇点等出海电商AI服务商开发的选品系统,通过自然语言处理技术可以自动完成这些重复性工作。更何况,Temu只是众多渠道之一,Amazon、Walmart、TikTok Shop上同样藏着海量的用户偏好信息,如果能把这些碎片化数据聚合起来做交叉分析,价值会呈指数级增长。

这里分享一个进阶的选品方法论,也是知行奇点选品AI的方法论之一:“三平台印证法”。当你在Temu上发现一个潜力品类后,同时去Amazon查看该品类的Best Seller Rank变化趋势,再去TikTok搜索相关话题的播放量增长曲线。只有当三个平台的数据都指向同一个方向时,才能判断这是真实的市场需求而非平台流量操纵的结果。举个实际案例:2025年8月,有团队通过这个方法提前两个月预判到”便携式颈部按摩仪”会在圣诞季爆发,提前备货后在Q4实现了300%的销售增长。

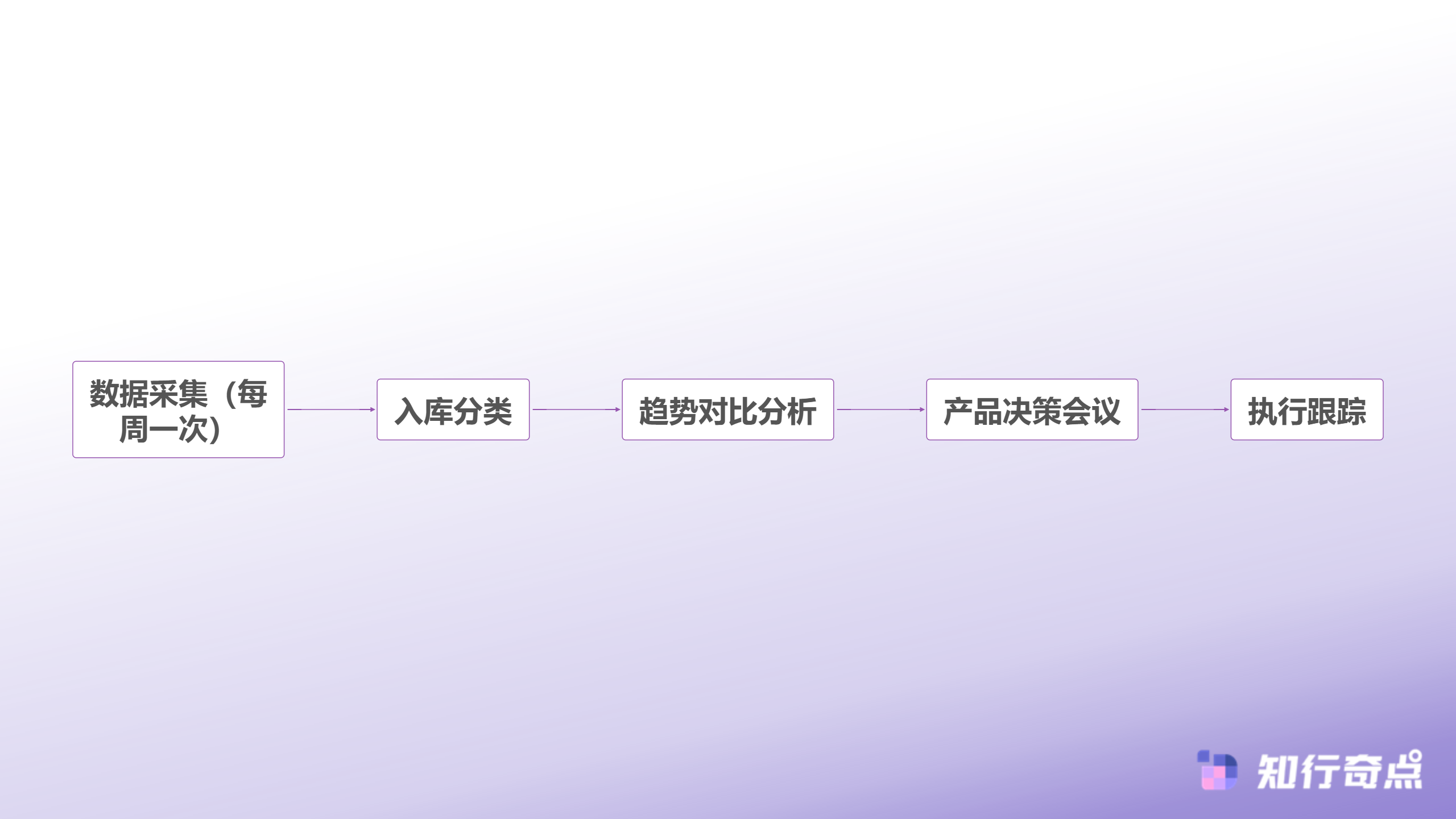

根据2025年7月的行业数据显示,68%的品牌选择Shopify来管理其电商业务,而DTC电商在美国的市场份额稳定在20%以下。在这个竞争日益激烈的环境中,数据洞察已经成为品牌生存的必备能力,而不是可选项。聪明的品牌会把Temu选品助手的使用流程标准化:每周固定时间做品类扫描,建立一个包含”卖点关键词库”、“痛点需求库”、“价格带分布图”的动态数据库。这个数据库不是一次性的调研报告,而是持续更新的情报系统。

当然,数据洞察只是起点,如何将其转化为真正的品牌资产才是终局。独立站的优势在于能讲更完整的品牌故事,拥有用户的直接触达通道。实操层面有个”4-6法则”值得参考:产品页面中,40%的内容聚焦功能性卖点(从Temu等平台验证的刚需),60%的内容用于情感价值和生活方式主张的构建。就像那位做环保餐具的创始人,后来她在产品页面上保留了”leak-proof”的核心卖点,但通过品牌故事和用户UGC内容,依然传递了可持续生活理念,两者并不矛盾。

跨境电商的竞争正在从”货架竞争”进化为”认知竞争”。那些真正理解用户的品牌,不是靠猜测或闭门造车,而是建立了一套系统化的市场洞察机制。当竞争对手还在用Excel表格手动整理竞品信息时,先行者已经通过专业工具完成了十倍数据量的深度分析;当别人还在为选品方向争论不休时,领先者已经拿着数据支撑的报告快速决策。这种效率差距,最终会转化为市场份额的差距。

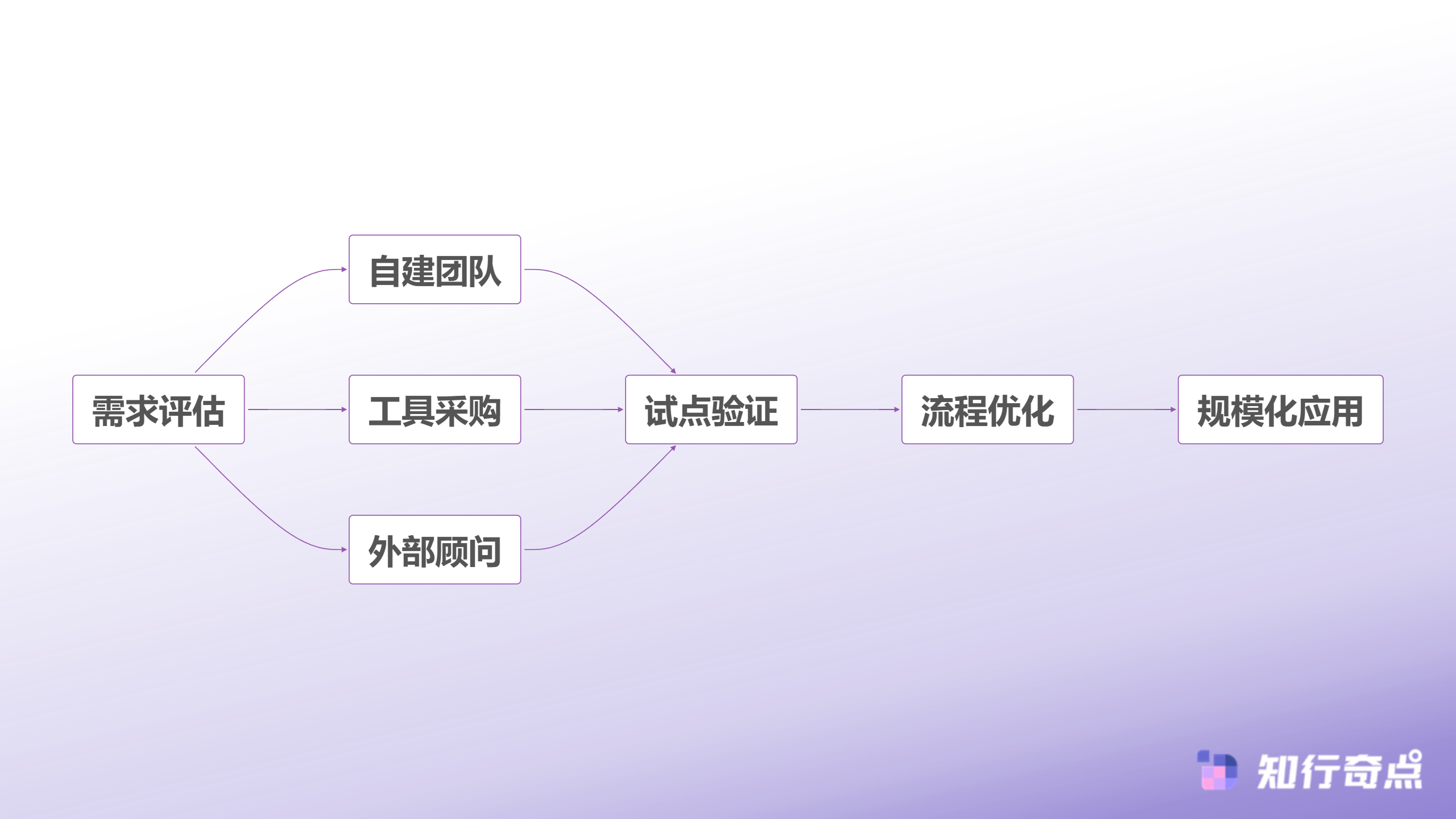

2025年10月,Amazon推出了”Help Me Decide”功能,利用AI分析用户的浏览历史和购物偏好来推荐产品,这标志着电商平台正在全面拥抱AI驱动的个性化体验。PayPal也在同月宣布与OpenAI合作,推出Agent Ready解决方案,支持AI平台上的支付处理。这些行业巨头的动作,进一步印证了数据智能在电商领域的应用已经从试验阶段进入全面落地阶段。对于中小品牌来说,无论是选择像知行奇点、Polar Analytics这样的专业服务商,还是自建数据分析团队,核心都在于建立持续的数据反馈循环。

市场不会等待完美主义者。那些率先将Temu选品助手等平台工具纳入常规选品流程的品牌,已经在悄悄拉开差距。根据2025年的行业报告,DTC品牌在全渠道策略中,实体店仍然能够有效降低获客成本并提升用户终身价值,这意味着线上数据洞察与线下体验的结合将是下一个竞争焦点。一个值得关注的趋势是:越来越多的品牌开始把线上平台的用户评论数据,反向应用到线下门店的产品陈列和销售话术培训中,实现数据价值的跨渠道复用。

2025年的电商生态也发生着深刻变化:TikTok Shop正在重塑内容电商的玩法,Shein和Temu通过极致供应链效率挑战传统电商巨头,而独立站品牌则在寻找差异化生存空间。在这个充满不确定性的市场中,唯一确定的是:那些能够系统化利用Temu选品助手等数据工具、快速验证市场需求、灵活调整产品策略的品牌,将在这场马拉松中胜出。

数据不会说谎,但需要会倾听的人。当你借助像知行奇点的智能选品AI服务来优化选品时,那些看似普通的商品列表、用户评价、销量排名,都是市场在向你发出的信号。在AI的帮助下,出海企业可以快速建立起一套可复制的数据采集和分析流程:从关键词频次统计,到用户痛点分类,再到趋势交叉验证,每一个环节都有标准化操作。这不是一次性的市场调研,而是品牌持续进化的底层能力。那些真正把选品数据能力内化为组织DNA的品牌,将在接下来的市场洗牌中占据先发优势。

想知道AI如何为您的出海业务带来增长?资深出海导师为您排忧解难,更有文中AI产品可供试用,立即开启您的智能电商新时代!

也可以留下您的需求,资深专家将与您一对一联系。